こんにちはーー!みますや会津店です♪

みますやでは会津若松市、喜多方市、美里町、坂下町、猪苗代町、

西会津町、南会津郡、耶麻郡と会津エリア、

市外局番「0242」「0241」地域の成人式のお手伝いを

一手に担わせて頂いております。

最近ますます寒さが感じられ

おでんやこたつが恋しくなってきましたね♪

さてさてこの時期お振袖のご準備もそろそろ終わられている

方が大半を占めてきたと思いますので今回はお手入れ編です。

☆・゚・,★,・゚・☆☆・゚・,★,・゚・☆,・゚・★,・゚・☆,・゚・☆・゚・,★,・゚・☆,・゚・★,・゚・☆,・゚・

ゼロから覚える振袖のたたみ方

着物の本だたみは一般的なたたみ方で、縫い目に沿ってきちっと1枚になるように、平らにたたむ方法です。

訪問着など箔や刺繍または紋入り、落かんなどが入っているものは、こすれないように薄紙をあててたたみます。

大切な振袖だから、一生長持ちするようにたたみ方のコツを覚えましょう。

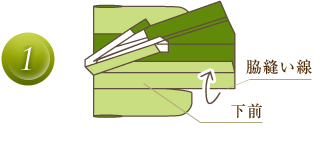

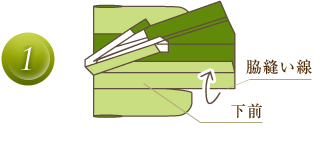

振袖を床に広げる

衿を左側にして振袖を広げ、下前(手前側)を脇縫い線で内側に折ります。

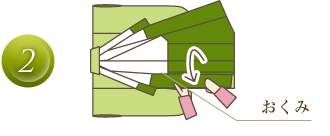

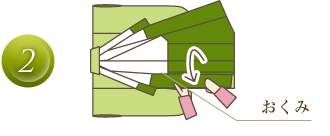

おくみをたたむ

下前のおくみを、縫い目に沿って手前に折り返します。

次に肩あき部分の衿を内側に折って、両角を三角形に内側に折ります。

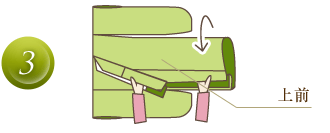

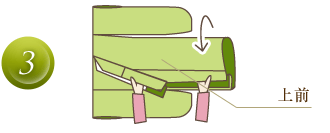

裾を揃える

上前の衿、おくみ、裾を下前に揃えて重ねます。

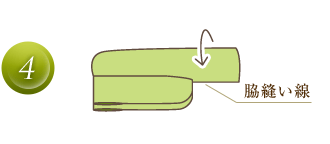

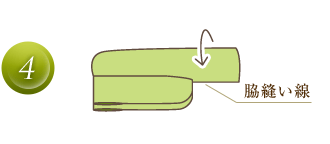

上前と下前を重ねてたたむ

上前と下前の脇縫い線を揃えて重ねます。

両袖も揃えて重ねます。

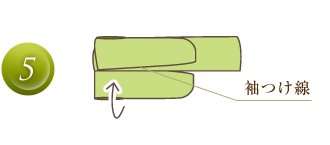

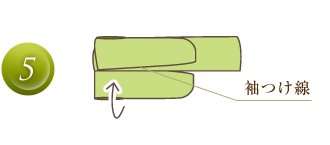

袖をたたむ

上前側の袖を、袖つけ線から身頃の上に折り返します。

次に裾を持って、身頃を二つ折りにします。

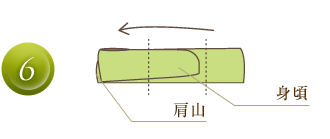

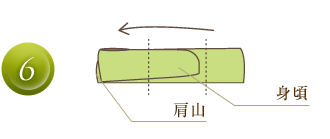

見頃をたたむ

肩山と身頃の下側を持って全体を裏に返し、下前側の袖を身頃の上に折り返します。

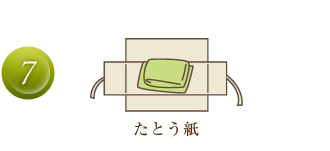

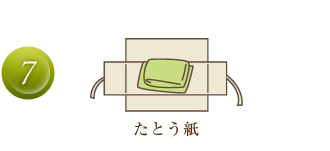

たとう紙に収めて完成

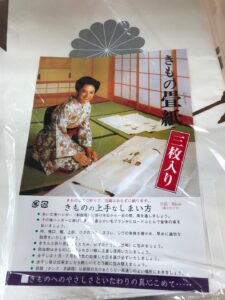

たたんだ後は必ずたとう紙に入れて保管しておくことが大切です。

他の着物や帯を一枚のたとう紙に一緒に入れてしまうと、擦れて着物が傷んでしまうこともあります。

そのため、一枚のたとう紙に入れる着物や帯は一つだけにしておきましょう。

ただ、振袖は他の着物と比べても袖が長いため、長めのたとう紙が必要です。

振袖のサイズをしっかりと確認し、長さの合ったたとう紙を選びましょう。

着物を包む「たとう紙」とは?

着物をたたんだ後に包む紙を「たとう紙」と呼びます。

たとう紙は漢字では「畳紙」「多当紙」と書き、「たとうし」のほかに「たとうがみ」と呼ばれることもあります。

関西地方では「文庫紙」と呼ばれることもあり、地域によって呼び方がかわります。

たとう紙は一般的には和紙素材で作られています。

ただ、重さのある着物を入れる強さも持ち合わせていますので、紙に張りがあるのも特徴です。

それでいて布のようにごわつくこともありませんので、着物を平らに保管しやすいと言えます。

その他にも和紙は通気性に優れ、除湿効果も期待できますので、

湿気に弱くカビが生えやすい着物の保管には適していると言われています。

さらに、たとう紙で包むことで汚れ防止にもなり着物にシワがついてしまうのも防げます。

また、着物を購入した際にはたとう紙に包まれてくることがほとんどです。

着物を購入した際に包んでいたたとう紙は、何度も繰り返し使用できますので、

着物を保管しておく際には必ずたとう紙に包んでおきましょう。

しかしながらたとう紙だけでは着物を湿気から完全に守ることは難しく、

たとう紙だけで防虫や除湿ができるとは言い切れません。

吸湿性のあるたとう紙ですが、あまりにも湿度が高い場合には対処しきれないのです。

その他にも、たとう紙には糊が使用されているものが多くみられます。

この糊を好む虫によって虫食いの穴が開いてしまうこともあります。

着物をたたむときの注意点

着物は広げるとかなりの大きさがありますので、着物をたたむときには広い場所でたたむようにしましょう。

着物をたたむ際に汚れやホコリなどがついてしまうと、着物に汚れがついてしまうこともありますので、

床や畳に汚れやほこりがないことも確認しておくのをおすすめします。

また、床や畳の上に大きな布を一枚敷いておくというのも一つの方法です。

さらに、着物をたたんだら紫外線や蛍光灯の灯りで焼けてしまわないよう、すぐにたとう紙に入れましょう。

たとう紙に入れたら衣装箱かタンスに入れて保管します。

湿気は下の方に溜まりやすいといった性質がありますので、できるだけ上段に収納するのがいいでしょう。

着物を脱ぐときの注意点

成人式などで着用する振袖は正絹でできているものがほとんどですので、

クリーニングに出すと洋服をクリーニングに出すよりも値段が高いことが多くみられます。

そのため、少しでも振袖を汚してしまわないよう、着物を脱ぐときにも注意をしましょう。

まず着物を脱ぐ際に、動いてうっかり口紅が着物についてしまうことはよくあります。

そのため、口紅は前もって落としておくと安心です。

また、脱いだ着物を床に置くと、汚れがついてしまうことも考えられますので、

脱いだその場でかけられるように着物ハンガーを用意しておきましょう。

着物ハンガーは「衣紋掛け(えもんがけ)」と呼ばれ、袖口が長い着物に合わせた長い横棒を持っています。

この衣紋掛けに着物をかけておくとシワになりにくいためおすすめです。

さらに、長襦袢や帯なども床やベッドに置かずにかけておくのがいいでしょう。

ただ、長襦袢や帯は普通のハンガーでも代用できます。

振袖をしまうときの注意点

振袖をしまうときには、汚れている部分がないか全体をしっかりとチェックしておきます。

なかでも直接肌に触れる部分である衿は、汗などの汚れがついていることも多く、

時間がたつと変色してしまうこともありますので気をつけましょう。

半襟は振袖を着るたびに洗濯するのがおすすめです。

また、袖が長い振袖は気づかないうちに引きずることもあり、袖底が汚れてしまうというケースも多くみられます。

さらに裾に泥汚れなどがついてしまうこともあります。

袖口にも汚れがつきやすいのでしっかりと調べておきましょう。

もし汚れが見つかった場合には着物専門のクリーニング店に依頼します。

ただ、振袖をレンタルした場合には勝手にお手入れをせず、返却の際に汚れがあることを報告しましょう。

着物を脱いだ後には汗などで濡れていることもあります。

湿気は着物の大敵とも言えますので、しっかりと湿気をとることが大切です。

そのため、脱いだ後はすぐにしまわず、1~2日程度陰干しをしておきます。

着物を収納する場所はできるだけ通気性の良い場所を選びましょう。

桐の箪笥は虫がつきにくく湿度調節もしてくれますので着物の保管には最適な素材であると言えます。

桐の箪笥がない場合にはクローゼットでも問題はありませんが、

引き出しや扉を開けてできるだけ風通しを良くしておくことが大切です。

もし引き出しに入れる場合には、重ねてしまうと湿気がこもりやすくなりますので、

一つの引き出しに何枚も入れないように気をつけます。

横に平らになる場所を選び、できるだけ通気性がよくなるようにしまうことが大切です。

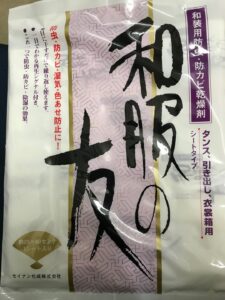

防虫剤や除湿剤は適度に交換を

振袖のたたみ方は、慣れないうちは難しいように感じてしまうかもしれませんが、

覚えてしまうと簡単にできるようになります。

ただ、振袖は年に何回も袖を通すものではありませんので、

カビなどの被害にあわないよう、しっかりと湿気を取ってからしまうことも大切です。

汚れにも気を配り、脱ぐときにも汚れがつかないように気をつけましょう。

もし、頻繁に振袖を着る機会が無くても1年に1~2度は陰干しをし、

防虫剤や除湿剤を交換するなどメンテナンスもしっかりとしておくのをおすすめします。

☆・゚・,★,・゚・☆☆・゚・,★,・゚・☆,・゚・★,・゚・☆,・゚・☆・゚・,★,・゚・☆,・゚・★,・゚・☆,・゚・

今回も最後までご覧いただきありがとうございます。

振袖は高価なものですので、しっかりとお手入れをすることで何代にもわたって長く着ることも可能です。

上手に振袖のお手入れを行い、大切な振袖を少しでも長く楽しみましょう。

みますや会津店

会津若松市本町8-14

TEL 0242-29-7003 10:00~18:30 水曜定休